Кабарга

Moschus moschiferus |

| Отряд: Artiodactyla (Парнокопытные) |

| Семейство: Moschidae (Кабарговые) |

| Максимальная длина тела без хвоста: 100 см. |

| Максимальный вес: 18 кг. |

| Шерсть: пушистые |

| Уши: видны |

| Размер хвоста: хвост меньше половины длины тела |

Оглавление: |

Окраска:

Спина и брюхо разных цветов.

Спина и брюхо разных цветов.

Пятнистый.

Пятнистый.  С двумя и более полосами.

С двумя и более полосами. Ареал в России:

Ареал обитания Moschus moschiferus в России по регионам

Фотографии

Места обитания

Говорить о кабарге, не упомянув её склонность к уединению, всё равно что писать о жирафе и забыть про шею. Живёт она не абы где — а в тёмных, влажных, местами таинственных уголках горной тайги. Она чувствует себя как дома в лесах на крутых склонах, особенно если рядом — россыпи камней или скалы, где можно отлежаться и в случае тревоги незаметно испариться, словно призрак.

Самые крутые скалы — самые желанные: чем опаснее, тем уютнее для кабарги. Однако за пределы леса, в зону альпийских лугов, она не сунется ни за что. Не пойдёт и в открытые долины — не тот характер. В Саянах, например, она предпочитает бурлящие речки с утёсистыми берегами, недалеко от верхней границы леса. Только летом может сойти к равнинам — и то ненадолго.

На Алтае она предпочитает северные склоны с кедром и елью, южные — менее охотно. Лиственницу не жалует, особенно если она растёт разреженно, с ленцой. Но если вдруг в таком лесу появится узкая ленточка ельника, вьющаяся вдоль ручья, кабарга непременно обоснуется в ней, словно старая актриса, нашедшая укромную гримёрку.

И, наконец, мох. Не просто мох — а настоящий, плотный, мягкий ковёр. Он, по всей видимости, не просто украшение, а чуть ли не обязательное условие: где мха нет — не будет и кабарги.

Такова она — маленькая, осторожная, с клыками и манерами затворника, привередливая к жилью, но бесконечно интересная. О ней можно писать долго, и всё равно останется нечто, скрытое в лесной тени. Но разве не за это мы её и любим?

Питание

Если бы кабаргу пришлось приглашать на обед, то стол следовало бы покрыть не скатертью, а ковром из мха и лишайников, желательно слегка увлажнённым. Эта странная, невидимая в чаще обитательница горной тайги живёт, в сущности, на мшистом рационе. Главное блюдо её меню — всевозможные лишайники: Cladonia, Cetraria, а также бородатые подвесные украшения деревьев из рода Usnea, которые зимой становятся чуть ли не единственным источником пропитания. Летом в ход идут более изысканные закуски — веточки ольхи и осины, хвощи, листья герани, чины и даже василистник (хотя на вкус он, полагаю, должен быть, как варёный картон).

Осенью кабарга проявляет истинную предприимчивость: лакомится кедровыми орехами, тщательно подбирая то, что другие копытные, быть может, даже не заметят. А зимой, когда всё скрыто под толстым снежным одеялом, она полагается на то, что не придётся рыться в сугробах: свисающие с ветвей лишайники становятся настоящим спасением. Добавим к этому высохшие стебли кипрея и мышиного горошка, а также тонкие ветви жимолости и ивы, немного молодой коры и хвои — и получим тот самый зимний «стол», за которым можно выжить до весны. На севере Забайкалья учёные находили в желудках кабарог весёлую компанию из непережёванных пихтовых побегов длиной до трёх сантиметров с иголками — прямо как если бы кто-то ел ёлку с огоньками.

Любопытно, что даже летом, несмотря на обилие трав и листвы, кабарга иногда не отказывается от хвойных побегов. А в Алтае она с удовольствием наведывается на солонцы, где встречается с другими копытными — можно сказать, своего рода лесной клуб по интересам.

Образ жизни

Кабарга — это отшельница в мире копытных. Она не мигрирует, не мечется по тайге в поисках новых горизонтов и живёт, в общем-то, как истинная домоседка. Если вы, проявите деликатность и будете просто наблюдать, не пугая её шумом и выстрелами, то обнаружите, что одна и та же особь из года в год предпочитает жить на одном и том же уютном участке леса.

Зимой она уходит в самые труднодоступные скалистые чащи, где человеку разве что с альпинистским снаряжением лазить, а летом, как ни странно, может опуститься к подножью склонов, поближе к прохладным речкам. Впрочем, не все кабарожки так поступают. В Бодайбинском районе, например, самки с молодняком, наоборот, забираются на высокие скалы — возможно, чтобы приучить малышей к акробатике с младенчества.

Снежной зимой кабарга проявляет завидную практичность и выбирает участки, где ветер сдувает снег или солнце его припекает. Но в любое время года это существо живёт строго индивидуально. Пары образуются только на время ухаживаний — тогда самец собирает гарем или, наоборот, за одной дамой бегает несколько пылких кавалеров. Да и даже прошлогодние детёныши, похоже, вскоре покидают материнскую опеку.

Проживая годами на одном месте, кабарги прокладывают себе целую сеть лесных тропинок, которыми впоследствии с удовольствием пользуются охотники и ловушки — в том числе, к сожалению, и не метафорические. Кормятся они преимущественно утром и вечером, а днём отдыхают на мшистых площадках среди скал. Уют, покой и вид на пропасть — вот их идеальное место для полуденного сна.

Способ передвижения у кабарги — тоже поистине акробатический. Она не просто бегает — она прыгает, и делает это так грациозно, что могла бы дать фору некоторым цирковым артистам. Даже в неволе, говорят, не разучивается прыгать. На крутых склонах она скачет с такой лёгкостью, будто у неё не копыта, а присоски. Её скелет, мускулатура и особенно задние конечности приспособлены к жизни в условиях, где каждое неверное движение — путь к падению. При опасности она стремительно бросается в рассыпь камней и исчезает, как призрак, на отвесных стенах.

На равнине же, увы, кабарга утомляется быстро и может быть настигнута собакой, а вот в воде — настоящий ныряльщик. Спокойно преодолевает даже горные реки, если понадобится.

Что касается чувств — мнения расходятся. Одни учёные утверждают, что у неё превосходный слух и обоняние, другие настаивают на острых глазах и не особенно чутком носе. Но все соглашаются в одном: кабарга — молчаливая особа. Правда, в минуты волнения она может издать нечто вроде сиплого «чиф-фый» или даже мягкое «ф-ш-ш-ш», похожее на старую кофемолку. Во время гона эти звуки слышны особенно часто, а раненая кабарга, как говорят, издаёт пронзительный крик — возможно, для того, чтобы напугать врага или позвать помощь. Молодняк же, как и полагается, пищит чем-то между козлёнком и флейтой.

И так, среди лишайников, скал и горных ключей, в почти полном одиночестве, скромно и почти незаметно проходит жизнь одного из самых загадочных и очаровательных созданий сибирской тайги.

Размножение

Размножение у кабарги — дело нечастое, но весьма драматичное. Самцы становятся половозрелыми только к 3,5 годам, и это не случайно: к этому возрасту у них наконец отрастают знаменитые клыки — те самые, что делают их похожими на вампиров-отшельников. Вдобавок клыкам начинает помогать и мускусная железа, из которой струится резкий, не совсем парфюмерный аромат. Самки же способны оплодотворяться уже в возрасте двух-трёх лет — то ли из экономии, то ли из природной предусмотрительности.

Половой сезон наступает с первыми заморозками — чаще всего в декабре, но иногда и в конце ноября, когда мороз только ещё примеривается к тайге. В этот период поведение кабарги резко меняется: самцы становятся настойчивыми кавалерами, собирают мини-гаремы или, наоборот, кружат вокруг заветной самки, словно поклонники на балу. Схватки между ними случаются нешуточные — их клыки, изогнутые, как холодное оружие, служат не для украшения, а для дела. Удары наносятся сверху вниз и, как ни странно, прицельно — по шее и верхней части туловища. Известны случаи, когда такие дуэли заканчивались не просто синяками, а смертью одного из соперников.

О том, как долго длится течка, природа умалчивает. Но известно, что самец всю свою мускусную страсть реализует в погоне за самкой, иногда буквально на бегу. И даже момент близости происходит без остановки — что, конечно, делает их брачные игры весьма уникальными.

С завершением гона наступает резкое охлаждение чувств — пары распадаются, и оба партнёра снова становятся одиночками, словно ничего и не было.

Беременность у кабарги длится пять-шесть месяцев, и где-то в мае или июне на свет появляется один-два детёныша. Специального логова мать не делает — вместо этого выбирает надёжную расселину в скале или уютное укрытие под нависающей елью. Кабаржата появляются на свет беспомощными и первые недели ведут образ жизни тихих мхов — затаившись и прячась, они лежат прямо на земле или камнях. Мать навещает их лишь для кормления и то тайком. До середины лета увидеть самку с детёнышами — большая редкость, чаще находят лишь следы пребывания малышей.

Несмотря на свою отстранённость, кабарга — мать заботливая. Если в лесу завелся хищник или, упаси боже, охотник, она без колебаний уводит врага в сторону, заманивая в чащу и рискуя собой ради безопасности потомства. По наблюдениям Е. В. Козловой-Пушкарёвой, молоко кабаржатам подаётся не более двух месяцев, а потом они переходят на самостоятельное питание. Впрочем, охотники утверждают, что манком можно привлечь молодую кабаргу даже в сентябре — а значит, связь с матерью, возможно, сохраняется дольше.

Живёт кабарга в природе недолго — всего 4–5 лет. Но в неволе, если повезёт с условиями, может дожить до весьма почтенных 10–14 лет. Впрочем, для существа, чья жизнь проходит на краю скал, это уже само по себе достижение.

Враги.

Сказать, что у кабарги много врагов — значит ничего не сказать. Тайга, увы, не церемонилась с этой хрупкой и осторожной затворницей. На неё охотятся все, кто только может: от тигров с медведями до, по слухам, даже соболей с куницами. Молодняк особенно уязвим в первые недели жизни — не только наземные хищники, но и птицы вроде ястреба-тетеревятника и филина не прочь полакомиться беспомощным кабаржонком.

Главный же бич кабарги — это росомаха, а на Дальнем Востоке к ней присоединяется не менее грозная харза. Рысь, хоть и реже, тоже не прочь охотиться на эту скромную парнокопытную. А иногда даже лисица оказывается хитрее и быстрее, чем можно ожидать, и становится смертельной угрозой.

Но природа щедра и на других врагов — гораздо более мелких, но не менее зловредных. Один из них — муха Cordilobia inexpectata из семейства Calliforidae, личинки которой проникают под кожу кабарги, образуя настоящую живую мозаику. До 2000 личинок могут оккупировать одного зверя, чаще всего на спине, где до 100 паразитов укладываются на одном квадратном сантиметре. Кабарга при этом теряет свою чуткость и может подпустить человека почти вплотную — настоящий дар для охотника и трагедия для самой кабарги. Линька у поражённых особей задерживается, и шубка остаётся клочковатой и тусклой.

Этот паразит пока известен только в Сихотэ-Алине и горах Кентея (Монголия). А в Забайкалье у кабарги была обнаружена новая трематода Dicrocoelium orierilalis, паразитирующая в печени. Кроме того, известны случаи, когда лицо, уши и паховые области кабарги были буквально облеплены клещами Ixodes persulcalus, как у бедной особи, добытой Н. Т. Золотарёвым в 1936 году на реке Иман.

Так что за кажущейся простотой жизни кабарги скрывается целый фронт борьбы — и с крупными хищниками, и с микроскопическими врагами, и с самой судьбой. Но она держится — гордая, молчаливая, почти невидимая, словно дух старой тайги.

Линька

Процесс линьки у кабарги — тайна за семью мхами. Казалось бы, что может быть проще: мех старый — слетел, мех новый — нарос. Ан нет, с кабаргой такой номер не пройдёт. Биологи до сих пор не договорились, линяет ли она один раз в год, или, подобно некоторым дамам, предпочитает менять шубку дважды. Если линька всё-таки однократная, то проходит она так неспешно и задумчиво, как будто кабарга не спешит с модными переменами, прислушиваясь к возрасту и семейному положению.

Самцы, например, начинают линять в феврале-марте — возможно, это их способ скоротать сибирские метели. Самки же, как и полагается занятым матерям, ждут до конца июня. Причём те, кто возился с кабаржатами, линяют позже холостых подруг, иногда даже в сентябре всё ещё щеголяют в мешанине старых и новых волосков. Молодняк, увы, не столь терпелив и начинает менять мех пораньше, как только весна касается тайги первыми лучами.

В коллекциях Зоологического института РАН можно найти шкуры кабарог, словно застывших в процессе преображения, с датами добычи от конца июня до февраля. Пример особенно примечательный: в августе 1934 года у пойманной в бассейне реки Буреи самки большая часть меха всё ещё оставалась старая — словно зверь ждала особого повода для смены наряда.

Линька у кабарги начинается с головы и нижних частей конечностей, затем, как вода по склону, медленно захватывает шею и бока, и только в последнюю очередь — спину и живот, причём эти участки «перекрашиваются» почти одновременно. Новый волос отличается более насыщенным, бодрым оттенком, но ни густотой, ни структурой особо не выделяется. Впрочем, кабарга — дама скромная и никогда не кичится блеском своей шубы.

Хозяйственное значение. Мускус, капканы и берестяные манки.

Если бы вы оказались в глухом углу Сихотэ-Алиня, где мороз пробирает до костей, а леса кажутся дремлющими великанами, и вдруг услышали бы странный вибрирующий крик, похожий на зов заблудившегося детёныша, — не пугайтесь. Это, вероятно, охотник играет на берестяном манке, зовущем загадочное, невидимое существо с огромными глазами, мягкими копытами и крошечными, но смертоносными клыками. Кабарга.

Человеку, как это, увы, часто бывает, понадобилось не её обаяние, не прелесть стремительных прыжков по скалам и не философская отстранённость жизни отшельника, а крошечный кожаный мешочек, спрятанный у самца под брюхом. В этом мешочке — мускус. Свежий мускус кабарги — это нечто вроде студня цвета красноватой глины, жирный на ощупь, с острым, даже язвительным запахом и, как утверждают Туркин с Сатуниным, горький, как укор совести. Именно этот мускус считается эталоном среди всех животных ароматов. Главная действующая молекула — мускон, цикл кетонов, кипящий при температуре около 143 градусов, — используется в парфюмерии как "фиксатор", удерживающий запах духов, словно крючочек на платье, не позволяющий благоуханию улетучиться с первым же ветром.

Несмотря на все достижения химии и появление синтетических заменителей, старый добрый мускус всё ещё ценится как золото в рощах Востока. И за ним продолжают охоту.

Мускусный мешочек, аккуратно вырезанный из тела самца, высушивают на воздухе и сдают в заготовительные пункты — на радость парфюмерам, но, увы, не кабарге. Правда, как отмечал мудрый К. К. Флеров в 1935 году, для извлечения мускуса вовсе не обязательно убивать зверя. Достаточно вставить трубочку в отверстие железы и слегка надавить — как будто вы доите мышку. Однако этот гуманный способ, способный открыть дорогу к "кабарговодству", пока остаётся идеей для энтузиастов, а не реальностью тайги.

Мясо кабарги — тема, вызывающая скорее сожаление, чем гастрономический интерес. Его мало, оно жёсткое, пресное, а у самцов — ещё и мускусное на вкус. Неудивительно, что в чащобах таёжных её тушу часто оставляют зверям. Шкура груба, волос ломок, пригодна разве что для ковриков или набивки матрасов. Кожа идёт на замшу, из которой шьют кисеты, рукавицы и даже, с известной долей отчаянной смелости, брюки. Клыки, впрочем, иногда используются как шила или подвески на поясе, а из кожи лап шьют необычные, по-своему изысканные шапки.

Внешний вид

Если бы вам довелось пробираться по заросшим склонам Саян или сквозь таёжные чащи Забайкалья, вы могли бы вдруг услышать лёгкий треск ветки, а потом мельком заметить изящную, как скульптура, фигурку — словно сам лес решил слепить себе зверя из коры, тумана и сухих трав. Это была бы она — сибирская кабарга (Moschus moschiferus), существо, которое вполне могло бы сойти за маленькую антилопу, если бы в России водились антилопы.

Сравнивать кабаргу с привычными копытными вроде лосей или косуль — всё равно что сравнивать балерину с борцом сумо: это тонкое, легкое создание, длиной от 85 до 100 сантиметров, с высотой в холке не выше 67 см. При этом весит она сущие пустяки — от 10 до 17 килограммов, и то при хорошем питании. Самцы, как это часто бывает, чуть покрупнее и потяжелее.

Но не в массе её прелесть. В ней вообще всё необычно. Передняя часть туловища кажется скромной и слабой — особенно если сравнивать с мощным, словно приспущенным кузовом старого грузовика, задом. Крестец заметно выше холки, и из-за этой странной архитектуры кабарга как будто всегда собирается прыгнуть — и, что любопытно, действительно довольно ловко скачет по склонам и буреломам.

Голова у неё аккуратная, почти треугольная, сужающаяся к носу, хотя у самцов она в районе клыков расширяется, как будто природа решила намекнуть на скрытую опасность. Эти самые клыки, кстати, выглядят достаточно угрожающе — будто сабельки, прячущиеся под верхней губой.

Носовое зеркало — так называют голую область вокруг ноздрей — украшено продольной бороздкой, как аккуратный пробор на голове школьницы. Глаза с круглыми зрачками, которые, впрочем, при ярком свете сжимаются в узкую щёлочку — как будто зверь слегка прищуривается от неудовольствия. Цвет радужки варьирует от золотистого до тёмно-коричневого, и в этих глазах всегда читается настороженность. Хвост — просто шутка природы: всего 4–6 сантиметров, плоский и почти незаметный, особенно у самцов, у которых он вовсе лишён шерсти за исключением крошечного кистевидного пучка.

Копыта у кабарги тонкие, вытянутые, как будто созданы для балетных па. Основные пальцы (III и IV) вооружены острыми, сжатыми с боков копытцами, а боковые (II и V) хоть и меньше, но вполне функциональны — касаются земли и помогают удерживать равновесие на крутых склонах. Цвет копыт — шоколадно-коричневый, как леденцы из лавки старого аптекаря.

Шерсть.

Ах, этот мех! Суровая сибирская зима — штука нешуточная, и кабарга на неё не надеется, а заранее готовится. Волос густой, грубый и ломкий — с пустотами внутри, словно микроскопические термосы. По сравнению с южными родственниками — китайскими кабаргами — сибирячка пушистее, мех у неё длиннее, а в районе крупа и вовсе может достигать 95 мм. Самые роскошные и плотные волосы украшают её заднюю часть — своего рода природная муфта на крестце.

Ближе к животу мех становится мягче и тоньше, особенно в «интимных» местах: подмышках, паху, вокруг вымени или мошонки. Уши внутри выстланы светлым пухом, а у самцов вокруг мускусной железы волосы — длинные и направлены внутрь, будто охраняют сокровище. Интересно, что настоящего подшёрстка у неё нет: основной покров — это волнистые, заострённые волосы с нитевидными кончиками, а тонкий короткий волос растёт разве что на голове и ниже «коленок».

Окраска

Цвет меха — настоящий калейдоскоп оттенков леса. Основной фон — от светло-рыжеватого до почти чёрного. Каждый волос — как самостоятельное произведение искусства: у корня он белый, потом постепенно темнеет, и на вершине часто есть светлое кольцо. У китайских кабарг эти кольца распределены равномерно, создавая равномерную «штриховку». А у сибирских — наоборот: кольчатые волосы собираются в кучки и образуют светлые пятна на темном фоне, иногда целые полосы. Особенно заметна эта пятнистость у молодых животных — у них, как у щенков далматина, сплошная игра цвета. С возрастом пятна тускнеют и остаются лишь по бокам бёдер.

Иногда встречаются и «наоборотные» экземпляры: с почти белой шерстью и тёмными полосами и пятнами, словно художник решил поиграть с негативом. Нижняя часть груди и живота — серо-бурая, с белыми кончиками волос, что придаёт ей лёгкий налёт тумана. Голова — светлая, но с буровато-коричневым центром и серыми боками. Уши тёмные на концах, но светлые изнутри — как будто вывернутые мехом наружу рукавицы.

А ещё у кабарги есть нечто вроде опознавательного знака: пара белых полос, идущих от нижней челюсти по бокам шеи и исчезающих на передних ногах. Эти полосы словно нанесены кистью художника с лёгкой руки.

Интересно, что у самок пятнистость выражена чуть сильнее, но в целом половой диморфизм в окраске незначителен. Молодняк до шести месяцев и вовсе напоминает ожившую живопись: на коричневом фоне рассыпаны рыжевато-жёлтые и белые пятна, образующие поперечные и продольные полоски, словно детский свитер из бабушкиного сундука.

Вот таково это удивительное создание — будто зачарованное существо из старинной сказки, где каждое пятнышко и каждый волосок имеют своё место, а сама кабарга ускользает в лесную тень, оставляя лишь лёгкий след и запах тайны.

Мускусная железа

Если бы вы однажды имели глупость решить, что кабарга — всего лишь милое, маленькое копытное существо, пригодное разве что для пасторальных пейзажей или детских книжек, — я бы настоятельно посоветовал вам как следует ознакомиться с одной весьма пикантной анатомической подробностью её физиологии. Речь, конечно, идёт о мускусной железе — органе, настолько своеобразном, что на его фоне даже выдумки о драконьих железах дыхания кажутся вполне заурядными.

Представьте себе: прямо на нижней стороне живота у взрослого самца, аккуратно между пупком и препуцием, природа водрузила нечто, что можно было бы назвать флакончиком духов с ароматом на века. Это и есть та самая мускусная железа, или, если говорить по-научному и чуть поэтичнее — кабарожья струя. Ни один другой представитель копытных, будь то олень, лось или какой-нибудь экзотический тар, похвастаться таким аксессуаром не может.

Мускусная железа выглядит как небольшой мешочек длиной около шести сантиметров, с мясистыми стенками, испещрёнными железистыми клетками, которые производят нечто вроде желеобразного секрета с запахом, способным одновременно напугать, обворожить и привести в замешательство. Этот ароматный коктейль выходит наружу через два отверстия — одно смотрит прямо на живот, второе теряется в недрах препуциальной полости. Назначение всей этой архитектуры долгое время считалось, так сказать, любовным. Но, по правде говоря, секрет выделяется с одинаковым рвением и летом, и зимой, и весной, и осенью, так что вполне возможно, у этой железы иное, куда более загадочное предназначение — быть может, знак территории, а может, шифрованное письмо другим кабаргам: "Прошу, не беспокойтесь, здесь уже пахну я".

Любопытно, что у кабаржих (если позволите такой неологизм) подобного сооружения вовсе нет, как нет и устрашающих клыков, столь заметных у их кавалеров. У самцов же вдобавок к мускусному арсеналу прилагается ещё одна странность: их половой член заканчивается тоненьким нитевидным придатком — эдакий ботанический штрих, напоминающий о том, что кабарга хоть и млекопитающее, но далеко не простое.

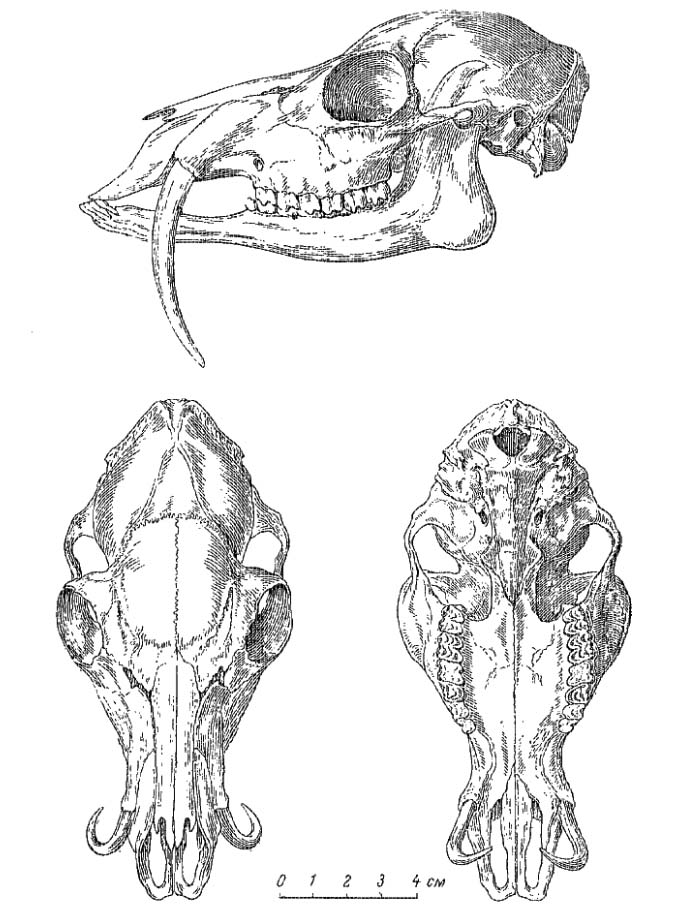

Череп

А теперь немного о внутреннем устройстве головы — в частности, черепе, который у взрослой особи достигает в длину от 144 до 163 мм. Передняя его часть коротковата, зато довольно высока — чуть ли не половина общей длины, что придаёт черепу выражение задумчивого философа. Слезные кости, в отличие от своего названия, скорее вызывают интерес, чем сочувствие: они короткие, но широкие, и в поперечнике порой не уступают своей длине.

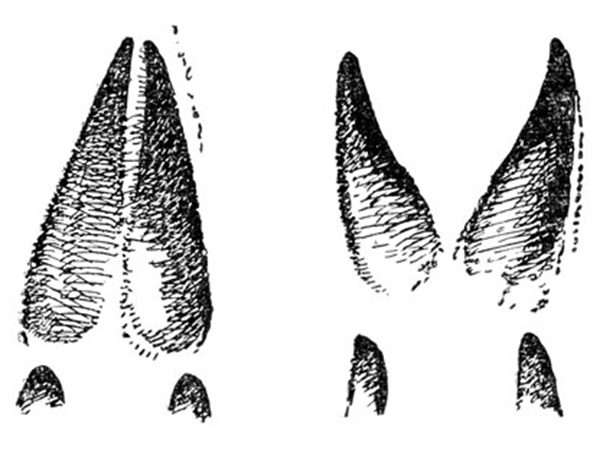

Зубы, надо сказать, вполне достойны романтического романа о средневековых схватках. Нижние резцы и клыки у кабарги лопаткообразные и симметричные, как будто животное планировало с их помощью вырезать на деревьях признания в любви. А вот верхние клыки у самцов — это отдельная баллада. Они могут достигать 70, а по некоторым наблюдениям и все 100 мм, выгибаясь назад подобно маленьким саблям. Эти клыки выступают из-под верхней губы, изящно обрамляя подбородок — и делают кабаргу похожей на старого китайского мудреца или, скорее, на добродушного, но слегка сумасшедшего демона из народных преданий.

Корни этих сабель глубоко вросли в челюсть, пульпа в них открыта, и благодаря этому клыки продолжают расти в течение всей жизни, словно ногти у деревенской бабушки. У самок, напротив, клыки — вещь условная. Они либо совсем крошечные и скрыты под губой, либо, у старушек, и вовсе выпадают, как старые зубы, что ещё больше придаёт им благостный вид.

Вот такая она, кабарга. С виду — невинная лесная газелька. Но стоит приглядеться — и вы открываете целую вселенную биологических чудес, ароматных загадок и зубастых тайн.

Ареал. Страна невидимки.

Невозможно сказать, что кабарга завоевала мир. Скорее, она ускользнула от него. В отличие от всяких буйволов и лосей, которых видно за версту, кабарга предпочла тихое исчезновение в чаще — на всякий случай, чтобы никто не подумал, что с ней можно без спросу.

Её роскошны и удивительно обширны. Они начинаются в Алтае, там, где горы ещё шепчутся с небом, а кедры нависают над горными ручьями, словно стражи тайги. Продолжаются через Саяны — и в Западные, и в Восточные, минуют хмурую Восточную Сибирь, избегая Камчатки, как избегаешь склочного соседа, и тянутся через суровый Дальний Восток до самого Сахалина. Северная Монголия тоже в этом списке, а по слухам — и северный Китай с Кореей, хотя сама кабарга эти слухи не комментирует.

Точных южных рубежей её царства учёные до сих пор не выяснили — кабарга, как и истинный затворник, предпочитает держать свои границы в тайне. Зато с севером всё предельно ясно: дальше определённых параллелей она не ходит, разве что в одиночку, да и то, если там особенно тихо. Любопытно, что она известна не только живьём, но и в виде окаменелостей, найденных в позднечетвертичных отложениях — своего рода визитки из неолита, подтверждающие, что кабарга жила там ещё тогда, когда человечество только училось слагать сказки.

В России её западная граница проходит по южному Алтаю — именно там, в мшистых распадках и между гребней Курчумского и Сарымсактского хребтов, кабарга ведёт свои древние дела. Спускается к Саурам, шастает в окрестностях Катон-Карагая и даже добирается до верховьев Бухтармы. Правда, ниже села Алтай не идёт — видимо, ей там не по нраву.

Центральный и северный Алтай — её вотчина. Особенно она в почёте в Катунских горах, на северных склонах Чуйских Альп, по речке Аргут и её притокам — Коксу и прочим таёжным ручьям, в чьих водах отражаются только ели да звёзды. Хребет Сайлюгем — ещё одна любимая сцена для её утренних и вечерних спектаклей. А между Катуни и Башкаусом, да и между Башкаусом и Чулышманом, она чувствует себя, как рыба в воде — или, скорее, как кабарга в кедровом лесу.

В безлесные районы, вроде Чуйской степи, кабарга не суётся. Вероятно, считает, что степь — это просто плохая идея, где негде ни спрятаться, ни пожевать ароматного лишайника.

Дальше — Саяны. Если бы у кабарги был любимый уголок, он бы наверняка находился в узле Западных и Восточных Саян, где леса пахнут смолой, а воздух звенит от холода и птичьих криков. К востоку от Енисея она чувствует себя вполне уютно — до среднего течения реки Оя. Зато в Хакасско-Минусинской котловине — увы — не живёт. Плоско, пыльно, шумно.

А вот в Туве, в елово-кедровых дебрях, она — как у себя дома. Можно сказать, её там больше, чем снежных шапок на вершинах.

В Восточных Саянах кабаргу можно встретить по рекам Мана и Кан, и даже подойти к самым окрестностям Красноярска, где она частенько заглядывает в заповедник «Столбы». Переходит Енисей налегке, но вот насколько продвигается к западу — история умалчивает. В Кузнецком Алатау она есть, в бассейне рек Большой и Малый Июс. А в 1952 году беременная самка вообще удивила всех, появившись в деревне Томской области — и никого не укусила.

В Горной Шории её, по-видимому, нет. Видимо, посчитала, что одного Горного Алтая достаточно.

Дальше по северу — всё реже. На Подкаменной Тунгуске она ещё попадается, особенно в бассейне этой самой загадочной реки. А вот выше — по Нижней Тунгуске — встречается лишь в виде легенды и редкой копытной тени. Зато в XIX веке, в горах Сыверма, её промышляли вполне себе основательно — за мускус, конечно. Да и у озера Есей, уже за 68-й параллелью, кабарга иногда шастала, вызывая у местных охотников искреннее удивление.

Довольно широко, хоть и неравномерно, кабарга заселяет Иркутскую область и Бурятию. Восточные Саяны и Хамар-Дабан — её излюбленные балконы с видом на тайгу. В Тофаларии она и вовсе первая среди копытных — народная любимица. Много её в Слюдянском районе, по реке Ерейке, в верховьях Илима, по горам западного Прибайкалья и по всей Киренге. Дальше на север — реже. В районе Ербогачёна и южной части Катангского района — ещё можно найти, но ближе к 63-й параллели — только случайные следы. Одинокие души среди мха и лиственниц.

А уж в Бодайбинском районе — словно завела себе дачу. Особенно любит долины Б. Патона, Синючи, Эмалыка и притоки Витима. Даже озеро Орон ей по вкусу.

Вот так она и живёт — словно героиня старой книги: неуловимая, хрупкая, с лёгким запахом времени и мускуса.

В Республике Бурятия кабарга чувствует себя вполне уютно. Она бродит по всем хребтам, обрамляющим восточный берег Байкала, избегая лишь сосновых боров нижнего течения Сосновки и Таркулика — быть может, по эстетическим соображениям. Зато в долинах Урбыкана, Ирингды и Яксакана, а также в верховьях Баргузина и в районе мыса Понгонье она, кажется, расставила повсюду свои миниатюрные копытца. В северной оконечности Байкала особенно приметна в бассейне реки Котери, но на верхней Ангаре, особенно ближе к устью, держится более скромно. Баунтовский район, похоже, буквально нашпигован кабаргой, чего не скажешь о Кабанском, где она встречается разве что случайно. Южные районы республики — Окинский, Тункинский и Закаменский — также приютили этот застенчивый вид, равно как и юго-восточное Прибайкалье.

Продвигаясь к Забайкальскому краю, мы обнаруживаем, что северная половина региона — настоящий рай для кабарги. В бассейнах Калара и Калакана она не просто обычна, а, как говорят охотники, «берёт первое место среди копытных». Особенно уверенно она себя чувствует вдоль среднего течения Олекмы и её притока Тунгира. На Каренге и Нерче зверёк появляется куда реже, хотя на Ингоде всё же замечен.

В Амурской области кабарга проявляет чудеса адаптации: там, где есть подходящие леса и скалы, там и она — будь то долина Нюкжи, Олекмы, Гилюя или таинственные истоки Зеи и Маи. Южные склоны Станового хребта, Тукурингра и верховья Селемджи — все эти места она признала достойными своей изысканной натуры.

Якутия, та самая, где мороз может обидеться, если его не заметили, тоже стала временным или постоянным пристанищем кабарги. Особенно привычна она по Чаре, Олекме, верховьям Алдана и Амги, в Становом хребте и на Алданском нагорье. Скалон в 1941 году настаивал, что больше всего её по Чаре и Тонко. По Лене она доходит до Олекминска, иногда чуть ниже — вероятно, просто потому, что дальше ей холодно и скучно.

Что касается восточной окраины ареала, то здесь, к сожалению, мы попадаем в область догадок. Известно, что кабарга встречается по правым притокам Колымы — Омолону и Коркодону, а также на склонах Колымского хребта. До Пенжины она не добирается, предпочитая оставаться поодаль. Ольский и Сеимчанский районы, по-видимому, ещё держат эту крошку у себя, равно как и Джугджур, но вот Чукотка, Камчатка и Корякский округ ей явно не по нраву — возможно, из-за отсутствия парфюмерных магазинов.

Юг Хабаровского края — уже другая история. Здесь, в горах Буреинского, Дуссе-Алиня и Ям-Алиня, она встречается часто и с удовольствием. Особенно любит верховья Буреи, Селемджи, Уды и Амгуни. Как близко она подходит к нижнему Амуру, мы пока не знаем, ведь кабарга — мастер маскировки. По словам Сысоева, в Биробиджане и южной Амурской области её попросту нет.

В Приморье кабарга уверенно шествует по Сихотэ-Алиню — от южных предгорий до амурских низовьев. В низовьях рек западного склона, вроде Имана, она уже не столь заметна. Зато на острове Сахалин, особенно в его южной части, она чувствует себя как дома, уверенно прячась в гористых лесах.

В Монголии кабарга тоже не чужая. Она бродит по северным районам — от Восточных Саян до Забайкалья, особенно в окрестностях Хубсугула и Хэнтэя, вплоть до самого Улан-Батора. Банников в 1954 году писал, что он наблюдал массу следов и самих зверьков в заповеднике Богдо-Ула к югу от города. В Хангае её можно встретить на Хантай-Нуру, в верховьях Орхона, на Тарбагатае и Бургутани. Более редкие следы наблюдали в верховьях Урду-Тамира и на Цаган-Турту. В конце XIX века кабарга водилась даже на хребте Хан-Хухэй, но дожила ли до наших дней — вопрос открытый. Банников также подчёркивает, что на Монгольском Алтае и в предгорьях Большого Хингана кабарги, увы, нет.

Вот такой она — кабарга. Незаметная, капризная, прячущаяся по ущельям и лесным склонам, как настоящий отшельник с духами. Её ареал — не просто географическая карта, а настоящее путешествие сквозь глухие леса, горные кряжи и застывшие в вечной мерзлоте реки. И если вам когда-нибудь повезёт увидеть это крошечное существо — запомните момент. Перед вами один из самых загадочных обитателей азиатских дебрей.

Подвиды.

Если вы когда-нибудь окажетесь в дремучих дебрях Саян, среди глухих кедровников или на каменистых откосах у рек, где даже ветер шепчет вполголоса, велика вероятность, что где-то неподалёку, притаившись за скалой, наблюдает за вами кабарга — это существо, подобное призраку тайги. Но, как выясняется, кабарга вовсе не одна на всех. Она, как и приличный джентльмен с родословной, делится на подвиды — шесть, если быть точным. Каждый с присущими ему замашками, носами, черепами и даже цветом «пальто».

1. Кабарга обыкновенная, M. moschiferus moschiferus

Это некий эталон кабарговой архитектуры. Череп у неё увесистый, от 140 до 164 миллиметров в длину, с широкой переносицей, будто вылепленной крупной кистью. Пятнистость на шкуре выражена ясно, как у леопарда на модной вечеринке. Белёсая полоса по внутренней стороне ног есть, но не назойлива. Обитает эта классическая дама в горах Западной и Средней Сибири: Алтай, Саяны, Танну-Ола, а также в северо-западной Монголии, между Енисеем и Леной.

2. Кабарга сибирская, M. moschiferus sibiricus

Ближайшая кузина типичной формы, но чуть мельче и изящнее — череп от 140 до 159 миллиметров. Её нос тоньше, мордочка длиннее, окраска — серая, приглушённая. Белая полоса на ногах выражена ярче, как будто специально подчёркнута. Этот вариант предпочитает Восточную Сибирь — Забайкалье, Яблоновый и Становой хребты, забредает и в северо-восточную Монголию, а также в Якутию, вплоть до 62-й параллели.

3. Кабарга арктическая, M. moschiferus arcticus

Представьте себе северную леди, коротконогую и крепко сбитую. Череп у неё не больше 157 мм, а мордочка укорочена так, что составляет не более половины всей длины черепа. Зато клыки — длинны, будто позаимствованы у готического героя. Окрас — почти чёрный, с едва заметными пятнами, но белая полоса на ногах настолько отчётлива, что ей могли бы позавидовать танцоры фламенко. Обитает к востоку от Лены, вплоть до Колымы и южнее, до 60-й параллели.

4. Кабарга туровская, M. moschiferus turowi

Немного меньше типичной формы, зато по окрасу — настоящая звезда: тёмно-коричневая, почти шоколадная. Череп — от 144 до 157 мм, с широкой мозговой коробкой и укороченным лицом. Отличить её от арктической можно по зубам: у туровской они меньше, и зубной ряд короче, отчего беззубый край верхней челюсти длиннее. Любит Амурскую область, Приморье, а, может быть, и краешек северо-восточного Китая.

5. Кабарга малоногая, M. moschiferus parvipes

Тёмная, миниатюрная и элегантная, как японская гейша в сумерках. Её отличает не только окраска, но и короткие, тонкие метаподии — это, если угодно, кабарговые икры. Живёт она в Корее и, если верить Флерову, в восточной Маньчжурии и на юго-востоке Приморья.

6. Кабарга сахалинская, M. moschiferus sachalinensis

Последняя и, пожалуй, самая изолированная. По габаритам — как дальневосточная сестра, но есть в ней черта, которая не даст спутать её ни с кем: глаза, посаженные особенно близко и направленные не просто вбок, но как-то косо вверх. Метаподии — короткие, как у парня, который спешил на свидание и наполовину забыл надеть ботинки. Где живёт? Конечно же, на острове Сахалин, как подобает настоящему затворнику. Именно этот подвид, к слову, Флеров сохранил в числе допустимых, когда остальными решил больше не утруждаться.

Искусство охоты.

Охота на кабаргу — занятие не для ленивых. В прежние времена добывали её почти как грибы: кулём, пастями, петлями. Перегораживали горные склоны примитивными изгородями с проходами, в которые ставили ловушки. Эти варварские методы, к счастью, теперь запрещены. Современные охотники предпочитают более "интеллигентные" способы: охоту с собакой или на манок.

Собака, напав на свежий след, с воодушевлённым лаем гонит зверя по камням и уступам. Кабарга, как истинная акробатка, делает пару гигантских прыжков, взмывает к отвесному склону и замирает, прильнув к скале, словно высеченная из неё. Собака, не в силах продолжить погоню, остаётся внизу, лая нагоняя ужас и отвлекая внимание. В этот момент охотник подкрадывается и — если у него рука твёрдая — делает выстрел.

Но кабарга — не только артистка, но и доверчивая душа. Е. В. Козлова-Пушкарева рассказывала, как группа кабарог спокойно обитала рядом с лагерем, не обращая внимания ни на выстрелы, ни на топорную симфонию лесорубов. При встрече с человеком без собаки она издаёт характерное "чиф-фый", отпрыгивает на пару сотен метров, затем останавливается и, как ни в чём не бывало, смотрит на охотника, будто задаваясь вопросом: "А вы кто такой, простите?"

а – четырёхчетка при прыжках под гору, глубина снега 9 см, длина прыжков около 5 м; б – четырёхчетка при прыжках вдоль пологого склона, глубина снега 12 см; в – отпечаток копыта по мелкому снегу; д – дорожка следов по мелкому снегу; е – экскременты кабарги

Зимний сезон — время основной охоты. Летом зверь прячется в глуши, где его не достать ни собаке, ни человеку. В Забайкалье промысел ведут в апреле. А вот летом — дело другое: начинается охота с манком. Сложенная вдвое берестяная пластинка размером с пятирублёвую монету — вот и вся магия. Правильно сжатая и вибрирующе звучащая, она вызывает у взрослой кабарги инстинкт тревоги. Самки выбегают на голос детёныша, а порой и самцы, особенно в разгар лета. Влечение столь сильно, что по зверю можно выстрелить не один раз — он всё равно возвращается. В Саянах такой способ работает с мая до осени.

Есть ещё скрадывание — искусство подкрасться к кабарге в условиях, где, кажется, и камень дышит. Во время гона самцы теряют осторожность, выбегают сами, принимая охотника за соперника. Иногда, если кабаргу поднимает собака, она возвращается по старому следу и буквально натыкается на ствол. Но не обольщайтесь — зверь силён, вынослив, даже тяжело раненый может уйти далеко и навсегда.

Таков этот зверь — тихий, ускользающий, почти легендарный. И пока в его мускусе нуждаются духи Европы, а охотники тайги не могут отказать себе в погоне по следу, история кабарги — история красоты, пахнущей горечью.

Литература:1. И. И. Соколов. Фауна СССР. Млекопитающие. т. 1, вып. 3.

2. Н. П. Малков. Звери Алтая и их следы на снегу (определитель). Барнаул, 2017